| HOME | 絵画制作の雑記帳 | ギャラリー「揺り籠」 | 絵画(油彩・水彩) | Digital Paint | Photo Gallery | キャンバスサイズ表 | Mail Form |

UPDATE : 2021-07-07

絵画やデザインなどの美術に関わろうとするなら、決して無視して通れない色彩の問題。そもそも色彩とは何か…色彩や配色の違いで何がどう変わるのか…。科学的根拠がないにもかかわらず、そこには人の心に作用する確かな原理・原則がある。意外と難しい色彩のあれこれを解き明かしてみようというのが、この研究室です。

通信制絵画教室のご案内はTOP PAGEにあります。

感情別配色サンプル一覧

▲ 朗らか、平穏、欲張り、八方美人。

▲ 誠実、我慢、体裁を気にする、自己表現の欠如。

▲ 移り気、集中力の欠如、落ち着きがない。

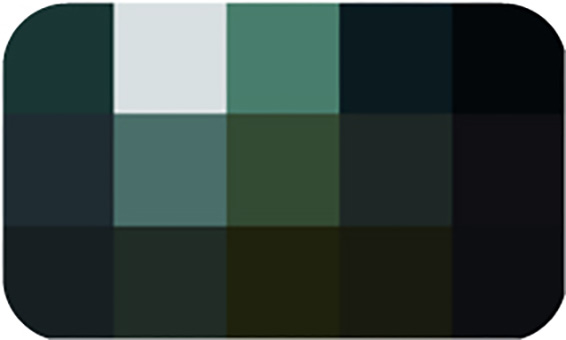

▲ 依存心、無関心、下心、嘘つき、裏切り、孤独。

▲ 虚栄心、利己主義、独裁的。

▲ 失望、無気力、厭世的。

▲ 排他的、無知、危機感の欠如。

▲ 引っ込み思案、自己否定。

▲ 過剰な責任感、圧迫、うつ状態。

▲ 頑固、潔癖、窮屈、くそ真面目。

▲ 燃え尽き感、諦めと淡い期待。

▲ 幼稚、世間知らず、無邪気。

-

色彩の基礎知識

-

配色の常識と非常識

-

色彩,配色の心理的作用

-

光と色彩の相関

|

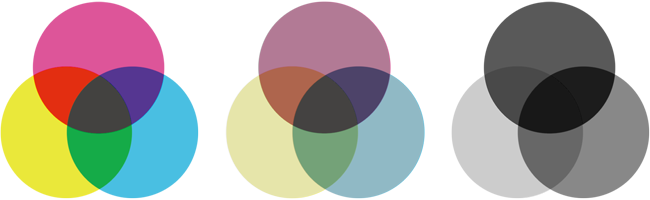

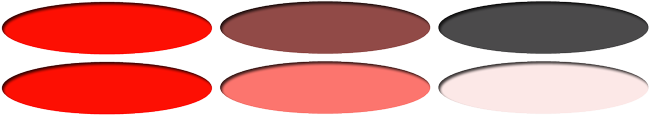

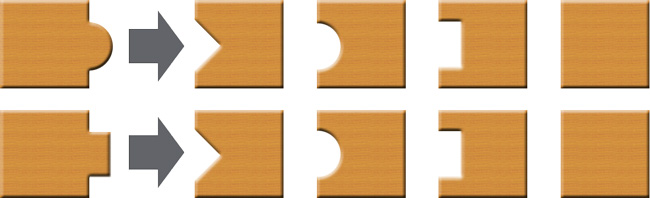

全ての色は、赤・青・黄色のたった三つの色の組み合わせで成り立っている。 極めて初歩的なことかも知れませんが、基礎としてこのことは必ず知っておかなければならないものです。いわゆる色の三原色のことです。 自然界に存在する全ての色は、この三原色の配分によって様々な色彩を創り出しています。  三原色はお互いに滑らかな変化によってつながっている。 三原色のそれぞれの色の間には、同じ彩度の無数の色が存在して滑らかな変化でつながっています。各三原色は、頑なに自分の領域を守っているのではなく、お互いに馴染もうとしていて、その領域に様々な色彩が生まれるのです。  彩度とは、色の鮮やかさのことであって、明るさを指すものではない。 勘違いし易いことかも知れませんが、色の彩度を下げるといった場合に、背景の明るさに関係なく、単純に明るく白っぽくすることだと認識している人が少なくありません。それでは元々の明度まで変わってしまいます。彩度が0パーセントに近い白黒写真がなぜ白から黒までの豊かな諧調を以って画像として成立させられるのかといったら、被写体の元々の明るさを変えていないからです。そして、それが彩度を「落とす」、または「下げる」、といったことなのです。 ▼下図、上段は彩度の変化。下段は明度の変化を示しています。  ある2つの色を混ぜ合わせたときに結果としてグレーが得られるとき、その2色は補色関係にある。 色彩を論じるときに、よく耳にする補色とは、特定の色を指して言うものではありません。ある2色を混ぜ合わせたときに、その結果が無彩色となる場合のお互いの関係のことを、補色関係といいます。これについては他のパネルでも触れていますが、まずは、基本的な原理を説明しておきます。 ▼色彩の補色関係は、カラー写真のポジとネガの関係に相当する。 上の図と下の図は補色関係にあって、それぞれに対応する2色を混ぜると無彩色が得られる。 白や黒といった色素はない。これらは等分量の三原色と光の量や色素の量によって創られる。 白や黒は無彩色と呼ばれていますが、実際のところ、白や黒といった色素はありません。三原色が等分に混ざり合った結果、どの色にも偏らず、色素の量や光の反射率のちがいによって、白・灰・黒といった無彩色が生まれるわけです。  完全な白は無い。人は白っぽく見えるものを白と呼んでいるだけ。 白の定義は簡単なようで、実はとても不完全なものに成らざるを得ません。それというのも白さの尺度がもっぱら明るさであるためです。明るい環境下では白であっても、薄暗い中では必然的にグレーと判断されることになります。たとえ反射率が何パーセント以上といった基準を設けたとしても、その絶対的な値を得るのは不可能といって良いでしょう。

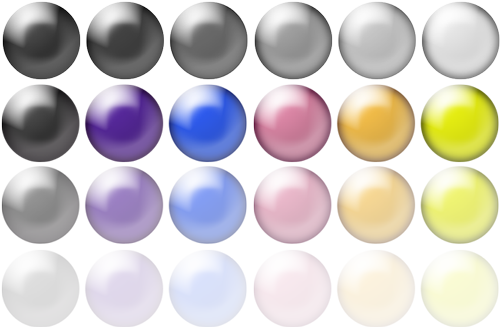

おそらくは、人類の経験上何らかの様に見える色彩の特性。色彩の膨張・収縮と重量感。 色彩は、それぞれに違った特性を持っています。人の感情に作用するものについては、別のパネルで説明していますので省き、ここでは、色彩の膨張・収縮と重量感を取り上げてみます。図を見て解るように、彩度が低く、暗い色ほど重い感じを受け(色彩の重量)、また、彩度が高くて、明るい色ほど近くに見えます(色彩の進出度)。特に風景画を描こうとするときは、この原理をしっかりと知っておく必要があります。  色彩とは光があって成り立つもの。色の見え方は、環境光の色温度に左右される。 写真をある程度本格的にされている方ならご存知だと思いますが、光には赤みがかった光や青みがかった光などがあり、通常、その光の色味のことを色温度[単位/ケルビン(K)]を使って表わしています。この色温度をチャートにすると、以下のようになり、可視光の範囲では、赤色がいちばん低温で、青色が高温になります。標準的な白色光は、晴れた日の日中の太陽光5500K前後(やや青味がかった白色)とされています。つまり、この色温度の光が当たっている状態が、真実の色に近いということになります。  |

|

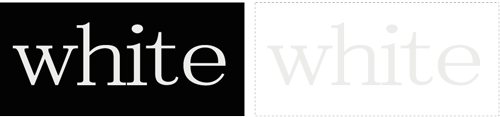

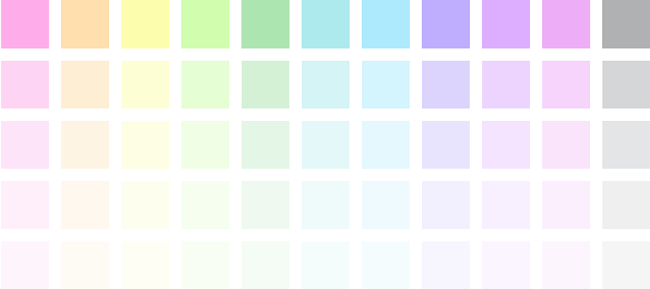

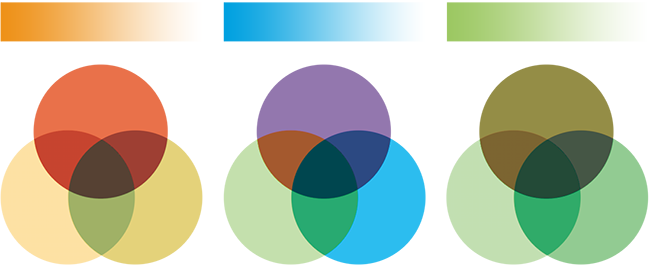

目立つ色というものはない。目立つ、目立たないは背景との関係による。 背景を論じることなく、「この色は目立つ」とか「この色は綺麗だ」とか決め付けてしまう人がいますが、これらは、背景やその色を取り巻く周囲の状態で決まるものです。ありがちな話として「赤色は目立つ」と言われることがありますが、果してそうでしょうか ? 特に、鮮やかな赤色は他の色に比べて刺激の強い色です。それゆえにこの色を文字に使った場合の視認性を考えてみると、黒を使った場合のそれと比べて劣っている…つまり、色としては目立っていても、文字としては読みずらいことがわかります。  ベストな配色を得るキーワードは「バランス」と「相性」である。 絵画やデザインにおいて、配色の良し悪しは作品の印象を左右する極めて重要な要素です。また、色彩の重量バランスに対する考慮も同じです。それでは、よい配色とはどのようなものでしょうか…。そのキーワードは「バランス」と「相性」です。といっても表現の方向性は様々ですので、殆んどは感性に依る所が多いのですが、それでも、絶対に調和しない組み合わせがあります。それは、彩度100%の補色同士の組み合わせです。それさえ気をつければ、後は試行錯誤するのみです。ヒントは、配色のそれぞれの色に共通した要素を持たせることで、一体感が生まれ、調和させることが出来ます。  主題に適した主となる色を設定することで、より明確な画面の性格付けが出来る。 ひとつの画面を組み立てるときに、メインとなる色をあらかじめ決めておけば、全体の配色を大きく崩すことはありません。たとえ目の前にあるものが雑然とした色の集合体だとしても、全体を支配している色がどんな色なのかを把握し、意識していれば、おのずと調和のとれた画面になるものです。つまり、調和しにくい色に色被りさせて主色に溶け込ませるということです。これは、グレージングと呼ばれているテクニックで、やり方は様々ですが、一般的には画面全体に主色を薄く色掛けするもので、製作の途中や最終段階で実行します。 ▼ 図の左側から、オリジナル、グリーン50%のオーバーレイ、マゼンタ50%のオーバーレイ。  ▼ 絵画作品に適用した例。  配色を学ぶには専門書を読んでもダメ。まずは学び方を学ぶべし。 魅力的な配色を得るのに絶対的な方法はありません。配色に関する参考書は数々ありますが、いずれもごく基本的な原理・原則・理論を記すにとどまっています。サンプルを示してみても、これが配色です…といった決まった答がないからです。結論をいうと感性を磨くしかないのです。では、何から学べばよいのかということになりますが、配色の学習…そのひとつの方法として、自然から学ぶことを薦めます。成るべくして成った自然の中には多くのヒントがあります。何気ない風景の一角に完全無欠の配色の妙が隠れているものです。  配色は、常に人の感情を伴う。色だけを取り扱っていても配色の有効性を見出せない。 絵画や工作物を創造する場合、それに適した配色というものがあります。このことは、特にデザイナーが心得ていなければならないことですが、ここでは絵画制作の場合を考えてみます。絵画の場合はその内容に適した配色ということになりますが、たとえば、楽しいはずの場面に暗くて重苦しい感じの配色はありえず、また、安らぎを表現する筈のものに、狂気を感じる配色もありえません。このページの右側に掲載したサンプルに見られるように、配色は常に人の感情を伴います。 いわゆるパステルカラーと呼ばれている一連の淡い色彩は全ての色を白が支配している。 いわゆる、パステルカラーに原色が馴染まないのは、全ての色を白が支配しているからです。でも、それゆえに、全体をパステルカラーで構成する限りは、配色に失敗しない比較的楽に取り扱える色でもあります。明度の諧調が狭い分、表現の幅に限りが生じるのが難点ですが、独特の夢心地で柔らかな雰囲気は他では得られないものです。  |

|

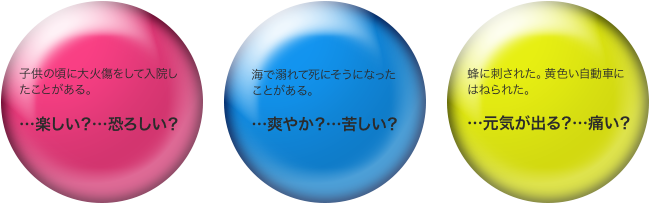

色彩が持つ固有の感情…喜怒哀楽は、色彩や配色で表現できる。 色や配色からは様々な感情や心理状態を読み取ることができます。そして、それは人や人種によってまちまちなのではなく、ほぼ同様のものです。この事から考えて、おそらくは、人類が原始生活をしていた頃からの長い経験から得た人間の感受性の特性が多分に影響しているのでしょう。感じ取れるのは単純な喜怒哀楽ばかりではありません。配色の組み合わせによっては、「不安と期待、さらに何となく寂しい思い…」というように複雑に絡み合った心模様さえ感じ取れます。  複合的な感情を配色で表現するときは、非常識な配色もありうる。 人間の心模様には、単一の感情ではなく、様々な感情が入り混じった状態というのはよくあることです。時には相反する感情が同時発生することさえあります。葛藤・不安・迷い・虚ろ、などといった不安定な精神状態を配色に込めようとする場合、不調和でアンバランスな状態を構築しなければなりません。「配色の常識と非常識」の中で、よい配色とは、バランスがとれていて相性がよいことだ、といいましたが、複合的な感情表現が伴う場合には例外もあることを覚えておいてください。  無彩色に特定の感情を見出せないのはなぜか。 白・灰・黒、といった無彩色が他の色と決定的に違うところは、特定の感情に傾かないところです。言い換えれば、「無表情な色」ということになります。では、なぜそう感じてしまうのかを考えてみましょう。無彩色とはいっても、その構成要素はいわゆる三原色です。無彩色は、その三原色が等しいエネルギーを持って混在しているために、どの色にも傾かないのです。従って特定の感情を見出すことも出来ないのです。でも、あえてこの状態を表現するとすれば、「虚無」ということになるでしょうか。  人によって色や配色の好みが違うのは、それぞれの慢性的に求めているものが違うから。 人によって色や配色の好みが違うのは言うまでもないことだと思いますが、では、なぜ違いがあるのでしょうか ? そもそも好みとは、その人が慢性的に求めている自分自身や身近な環境の「或る状態」のことだといえます。であるとすれば、色彩や配色の好みから、その人の求めている物や状態、あるいは人間性についてもある程度推察することが出来ますし、また、そういう人達に向けた色彩的アプローチの方向性もはっきりしてきます。  寒色・暖色とは、一般的に、ある色に対して感じる温度のこと…これも経験による心理効果。 寒色・暖色という言葉がありますが、これは別のパネルで述べている光の色温度とは少し違うものです。寒色・暖色とは、ある色を見たときに寒そうに感じるか、暖かそうに感じるか、あるいは暑そうに感じるかということです。これは人が生まれながらに持っている心の特性ではなく、恐らく経験によって染み付いた心理効果だと言えます。 絵画や配色において寒色・暖色はどのように影響するのでしょう…当然のことですが色の寒・暖は実際の温度とは全く関係ありません。あくまでも人がどう感じるかですから、場合によっては極寒の雪景色を暖かそうに表現することだって可能なのです。図は一般的な感じ方を示したものです。  その気になれば見えてくる。無彩色に潜む感情の綾。 無彩色に特定の感情は見出せない…とは言いましたが、無彩色と呼ばれているものが有彩色で成り立っている事を考えれば、まったくの虚無状態とは言い難く、むしろこれほど奥深い感情の綾を持った色は他に無い、とさえ思うことがあります。ただ、それを感じ取れるようになるには、物事を極限まで掘り下げて、観察・分析できるようになる必要があります。何もないように見えるものの中に何かを見出す、といった無理難題ですが、色彩を理解しようとするなら、このレベルまで到達するのが理想です。  経験の違いによる色の感じ方の個人差。…心理的な効果は必ずしも一様ではない。 ある色を見て衝撃的な過去が蘇ったり、楽しかった出来事が思い出されたり、人それぞれの脳裏に染み付いている特定の色と過去の出来事との結びつきは、誰にでも当てはまる法則としては語れないものがあります。結局、自分を基準にするか、一般論を基準として処理するしかありません…法則は必ずしも万能ではないというのも現実です。 経験で反応が変わるというこの事は色に対する好き嫌いとも関係するものです。元々好きだった色が、ある出来事を境に嫌いになる…という事は大いに有り得る事です。絵画制作にどう反映するか否かは判断を委ねるところですが…  |

|

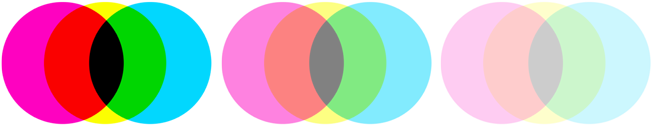

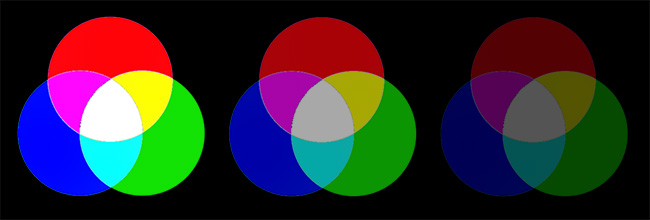

混同しやすい、色と光の三原色の違い。 色の三原色については「色彩の基礎知識」で紹介した通りですが、実は光にも三原色というものがあり、その内容は、色の場合とは異なります。おおざっぱに言って色の三原色は、赤・黄・青ですが、光の三原色は、赤・緑・青です。色の場合の緑色とは、青と黄色を混ぜることで得られますが、光の緑は原色としての位置づけになり、黄色は緑と赤が重なることで得られます。色の三原色は混ぜると暗くなりますが、光の場合は明るくなります。(下図は光量の違いと色の変化)  色は光に影響し、光は色に影響を及ぼす。 色が光によって成り立っていることは、「色彩の基礎知識」でも触れましたが、光自体にも色があるために、色の見え方は常にその光の影響を受けます。青味を帯びた光が当たれば、物は、その青の影響を受け、また、赤っぽい光が当たれば、赤の影響を受けるといった具合です。周辺からの反射光に含まれる色味も影響することは言うまでもありません。 ▼ 光源の色味が変われば、物の色も変わって見える。  色彩の彩度は受ける光量や大気の状態によって増減する。 ちょっと気づきにくいことかも知れませんが、彩度100%の色でも、それに照射される光量が少なくなると、見た目の彩度も下がってきます。光量が下がるということは、サングラスをかけて物を見るのと同じことです。つまり、目の前にグレーのフィルターをかけた状態ですから、目に届く色にいくらかの無彩色が加わるというわけです。これと似た理屈で再度が下がるケースがあり、霧や靄などがそれにあたります。光量の減少とは反対に、大気中で光が乱反射するために、その中を通過する色に白いフィルターがかかってしまい、結果、彩度が落ちて見えるというわけです。   自然光は、天候や時刻で色温度が変わる。 自然光の色温度は一定ではありません。かつて、「モネ」を始めとした印象派の画家たちが光にこだわり、探求し、物体ではなく、光そのものを描こうとしたことは、美術史上、一筆に値する出来事です。なぜそんなことをしようとしたのか…これは、私たちが物を見るということは、物に反射した光そのものを見ていることになるからです。自然光は、朝・昼・夕方、また、晴天・曇天・雨降り、など、時刻や天候で色温度が変わることを知っておいてください。   濡れた物の色が鮮やかに見えるのは、反射光が拡散しなくなるから。 雨上がりの風景を見て、雨が降る前と比べて色が鮮やかになっていることに気づいたことはありませんか ? これは、気のせいではなく、実際に鮮やかになっているのです。通常、物の表面は微細な凹凸があって、その凹凸が物の表面に光の反射と影の部分を作ります。つまり、あてられた光を拡散している場合が多いのです。しかし、表面が濡れることによって微細な凹凸や隙間が埋められて滑らかになり、反射光は一方向に向かうようになります。同時に、わずかな水分の中で色が反射するので、余計に鮮やかに見えるのです。 ▼ 写真左が乾いているときで、右が濡れているときの色。   物の色と同じ色相の光を当てると、色はいっそう輝きを増す。 どちらかというと、写真やディスプレイデザインに関するテクニックになりますが、絵画に活かせることがあるかも知れないので、掲載することにしました。わざわざ物と同じ色相の光をあてるというのは一見無意味な感じがするとは思いますが、実際やってみるとその効果は明らかです。実際よりも鮮やかで、色に透明感が加わるとでも言えばいいでしょうか。なぜそうなるのか、詳しくは解りませんが、有効なテクニックであることは確かです。 ▼ 写真左が標準的な白色照明で撮影したもので、右が赤色照明を使った場合。   |

| HOME | 絵画制作の雑記帳 | ギャラリー「揺り籠」 | 絵画(油彩・水彩) | Digital Paint | Photo Gallery | キャンバスサイズ表 | Mail Form |